张子艺

露水开始在寒意中凝结,大地的收割已经进入扫尾。

野外的树上缀满了红色的铃铛,风起,铃铛不动,这是沉甸甸的果,苹果。

要经历一些冷。

深夜里,那些在空气里游离的水因为寒冷抱成一团,它们落在大地上,飞快渗入土壤,毫无痕迹;它们落在草叶尖上,在极黑的夜色中潜伏着,只待天光大亮,小小的露水中折射出斑斓的万千世界;它们落在果子上,在艳阳下晒了一天的果,只能萧瑟地抱住自己,任由热和冷在心里澎湃着、融合着,酿造着,当然,这是人的想象,一枚果子,或许并没有要吃一些苦的自觉。

这是人的信仰,“吃得苦中苦,方为人上人”,苹果只想安然地在暖阳轻抚过的树枝间安睡,它们对于未来一无所知。但这确实不是娇生惯养的果儿。全世界的水果中,苹果都是人们最亲近的伙伴之一。在整个大地都冰封的冬日,它慷慨地给予了人们水分、口感和天生地长的甜。人们也回馈给它了相应的名分——苹果的名字在中国的历史上最初出现时名为柰,跟“荠”“荇”的命名十分相似,魏晋时期已经在河西走廊的张掖、酒泉大量栽培,明朝成为苹果再未更名。房前屋后的苹果树,是一个家庭难得的经济作物,家里的孩子们浇水、捉虫,就能收获挂满一树的果。这样泼辣懂事的树,自然很快开始蔓延,从西到东,从南到北,哗啦啦如春花遍地开。“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,这是对土壤有要求的橘。但苹果无论种在黄河还是长江边,它都是苹果。都会大大方方地打招呼:“大家好,我是苹果,苹果的苹,苹果的果。”成熟的苹果有敦厚的口感,需要唇齿的配合,从清脆的果肉中榨取出清甜和香气。

在漫天遍野的苹果林里,风将香气带到四野,人们反而对于这种清逸的气息置若罔闻——需要极其敏锐地嗅觉,才能捕获这种飘忽而淡薄的气息。一直到收获,等到所有的果子都进入密封的地窖,苹果在安静的寒夜里酣睡,所有的苹果在睡梦中共同酿出一种极其浓郁的香,就像一张细密的网,兜住所有试图摸出一筐苹果的人。

大器晚成。

那些娇嫩的草莓、蓝莓和桑葚,它们轻薄的外皮和艳丽的颜色,几乎同时引诱着林间的鸟儿和穿行的人,人们迫不及待地塞入口中,等待着一场想象之中的爆浆,酸甜的汁水像一枚小型炸弹,人们皱眉又微笑,这是当季水果的把戏。苹果虽然在秋季成熟,但它真正的季节,是风雪中的冬日和期待中的春天。北方的冬天里,远山一片灰白,绿树红花似的夏日只留存在人们的记忆里。人们选择红衣绿袄花门帘红窗花来对抗着萧瑟的大地,那么一枚苹果的红,算得上毫无防备的一颗真心了。

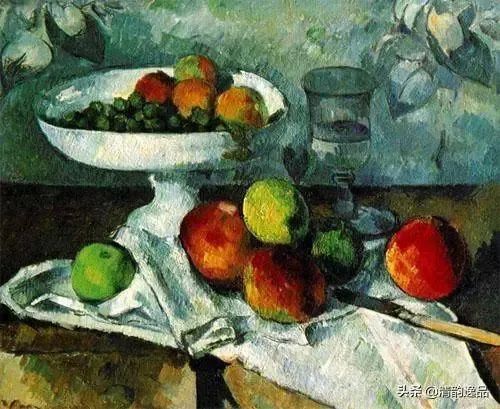

画家塞尚对苹果的疯狂热爱,就像梵高对向日葵,莫奈对睡莲,德加对芭蕾舞演员的痴缠。《苹果与柳橙》《水果盘、杯子与苹果》《高脚盘、玻璃酒杯和苹果》《绿苹果》,这些缄默的静物,在他人生的至暗时刻,温存地拍了拍他的肩膀。

七八点钟,黑像个巨大的锅盖罩住一切,人们点起微弱的灯,勾连起一个村庄在大地上盘踞的亮光,昏暗或者明亮的光影四溢,影影绰绰,虚虚实实,传来皮鼓、简板、甩棒、小唢呐吱吱呀呀的乐曲声。牛皮剪出来的人和马,还有老虎,跌跌撞撞、磕磕碰碰地在灯影子下面演着一场场古今春秋才子佳人戏。穆桂英举着帅旗怒目而视,白蛇使计让大水淹了金山寺,崔莺莺哭哭啼啼盼着张生高中状元,杜十娘的百宝箱引得人心动——自古财帛乱人心。《西游记》里的唐僧要经过九九八十一难取得真经;《封神榜》里的姜子牙八十岁才封侯拜相;酒池肉林的纣王亡了国,哪吒闹海,是人家有个手里托着塔的爹爹。乱七八糟的知识点灌入大脑,黄盖大战白骨精,秦香莲哭倒的长城长,韩湘子爱上了薛宝钗……一个红苹果砸过来暂时掩住嘴,清新的汁水四溢,是暗色缎子在灯光里闪烁的浅金。虽然都叫苹果,但显然苹果家族经过几千年的发展,早已经开枝散叶,在不同的口感上“卷”到极致。绵甜的天水花牛苹果。深红,艳丽的光亮,黄金分割线上的“小蛮腰”,这是苹果届的海伦,人们在盛大的丰收中捕捉到了它,漫长的储存中,花牛会变成平和端方,这是老年的持重。清脆的静宁红富士。一条条的微红,像仕女脸上羞涩的红晕。但不是,它是一种脾气激烈暴躁的苹果,要脆,要红,要甜,要在人的口腔里施暴,要跟坚硬的牙齿过招,这是毫不妥协的爱。酸涩而甜,甜会在舌根慢慢生发,“少年不识愁滋味”,此刻烤箱里的苹果派正在慢慢烘出香气。切成薄片的苹果一瓣一瓣平摊在黄油和面饼揉出的圆饼上,这是酸涩的小苹果,一部分留给旷野里的鸟儿吃,一部分在储藏室里,在冬天变成肉桂烤苹果,变成撒上枫糖的苹果派——倘若世界不够甘甜,多撒糖就能解决一切。清脆的苹果已经烤软,油脂渗出,果片和“派”皮融为一体,蜂蜜或者糖霜在苹果片上蜿蜒出晶亮的溪流。滚烫的热茶和黄油、苹果的香气不管不顾地蔓延——这是好日子的味道。

张子艺,甘肃省文艺创作传播中心签约作家,首届甘肃散文八骏,“读者”集团阅读推广大使,有专著《舌尖上的丝绸之路》。获丝绸之路全国青年散文大赛金奖,敦煌悬泉置征文大赛一等奖,第八届冰心散文奖,甘肃省新闻奖一二三等奖,甘肃媒体工作者最高奖“十佳记者”。作品获第二届筑事奖·乡村美学奖,入选“全国农家书屋重点图书名录”。