我们的“拂晓” 我们的红色记忆

|

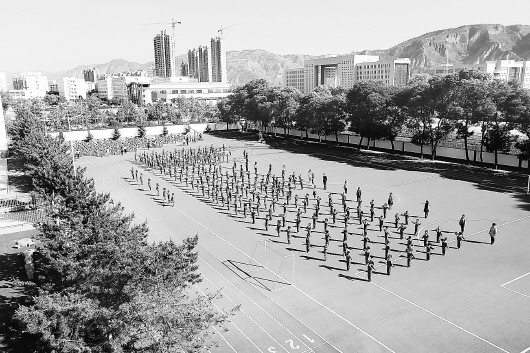

55年,在历史长河中,只是沧海一粟,然而对于平凉市拂晓小学,却意味着一段难忘的历程。从创立到发展,校名几次更换,从部队到地方,校址几经迁移,2016年6月2日,在众人的见证下,随着拂晓小学恢复校名揭牌,这所拥有光荣革命传统的小学,也迎来了新的发展和机遇。 恢复校名揭牌仪式,更像是一次盛会。关心支持学校发展的嘉宾,教育界的同仁带来了祝福,学校的部分老教师,老校友,从祖国的四面八方回到了学校,虽然校园已经不是当年的模样,彼此的脸庞也不再饱满年轻,但那份情谊却依旧深厚,寒暄几句就能找回当年的熟络。 这些年届花甲的老人,走过人生的风风雨雨,再次回到自己的母校,那些童年的记忆,那些青葱的岁月,在回忆中渐渐清晰,在讲述中重新浮现。就让我们听一听他们的故事,讲一讲与拂晓的渊源,感受那充满激情的年代里,永恒的革命传统与红色记忆…… 背 景 平凉市拂晓小学校名来源于一段红色历史。 1949年2月,华东野战军第2纵队第5师改称中国人民解放军第21军第62师,该师前身由彭雪枫将军创建,1960年11月脱离陆军第21军建制,改为兰州军区直属,驻扎在平凉城区。 彭雪枫是中国工农红军和新四军杰出指挥员、军事家,1944年9月牺牲,是抗日战争中新四军牺牲的最高将领之一。毛泽东主席曾赞扬彭雪枫部队有三件宝:《拂晓报》、拂晓剧团、拂晓骑兵团。“拂晓”意为中国人民抗日战争已经看到黎明的曙光,将取得最后的胜利。 为了解决部队子女入学问题,1961年,62师创办子弟学校,以“拂晓”为名。该校于1964年被移交平凉地区教育部门接管,定名为“甘肃省平凉师范学校附属小学”。又先后改名为“平凉县工农东路第一小学”,“平凉师范学校附属小学”。2015年7月,中国留学人才发展基金会和丝绸之路文化教育专项基金会建议恢复“平凉市拂晓小学”名称。2016年4月,经平凉市机构编制委员会批复,正式恢复平凉市拂晓小学名称。 赵立萍人物档案 北京星际远航文化传播中心、全球文化科技资本有限公司董事长,丝绸之路文化教育专项基金会主任。曾就职于对外贸易经济合作部,常驻国外,出访过欧美亚多国。策划创作出版了数部小说及影视剧本、摄影集,获多个国家发明专利,入选《中国当代发明家大辞典》。 赵立萍:“拂晓”深植我心 赵立萍与拂晓小学的渊源要从90多年前说起,虽然那时候还没有“拂晓小学”,赵立萍也没有出生,可历史却已经悄悄地为他们的相遇埋下了伏笔。 赵立萍的外祖父是抗日民族英雄赵伊坪,与彭雪枫将军在大革命时期就是战友,两人也曾同窗求学,在对共同理想的追求中,结下了深厚的革命友情。 抗日战争爆发后,赵伊坪到鲁西地区工作,为巩固和发展鲁西抗日根据地作出了重要贡献。1939年3月,中共鲁西区党委机关和八路军先遣纵队在山东茌平琉璃寺一带与日军激战,赵伊坪在突围中不幸中弹负伤,被日军逮捕。在敌人的百般折磨下,他英勇不屈,痛斥侵略者的罪行。敌人恼羞成怒,将他活活烧死,年仅39岁。 从小,赵立萍就听母亲讲外祖父和老一辈革命家的事迹,“彭雪枫部队有三件宝”的事情她早就烂熟于心。所以,当听到“拂晓小学”的名字,并且了解了这所学校的历史后,她的心中由然升起一种使命感与责任感,便积极参与到拂晓小学恢复命名的事情中来。2015年,他们以丝绸之路文化教育专项基金会的名义,正式向平凉市发出建议。让她没想到的是,几个月之后,就得到了平凉市机构编制委员会的批复,正式恢复平凉市拂晓小学名称。 “我的外祖父1926年入党,彭雪枫将军就是他的入党介绍人,今年,他的党龄刚好是90年,拂晓小学也在今年更名,我觉得是一种历史的巧合,也是历史的必然,这件事情非常有意义。”赵立萍难掩激动之情,“‘拂晓’是黎明的曙光,虽然我的外祖父和彭雪枫将军没能看到抗战胜利的那一天,但作为他们的后辈,我们享受着他们浴血牺牲为我们创造的和平,我们不仅不能忘记他们,更要继承先烈的遗志,尊重革命历史,发扬革命的光荣传统,把这种精神传承下去。” 赵立萍驻外工作多年,爱好摄影的她无论走到哪儿,都随身带着相机,记录下自己走过的地方,看到的风景,并且希望利用影像,把当地的历史文化、风土人情,以及照片背后的故事,介绍给更多的人。揭牌仪式期间,她和另一位策划者徐海潮一起,在拂晓小学办了一个小型的摄影作品展。“不是说我们的作品有多么优秀,而是想借助这一方式,让孩子们看到与自己生活的地域不同的风景,开阔心胸,启迪心灵,引发思考!” 徐海潮人物档案 拂晓小学校友。曾为我国驻联合国军事代表,有近30年驻外经历。获联合国维和奖章和保加利亚国防部授予的军旗下一级勋章。翻译出版了《李小龙截拳道》《德国间谍沃尔夫》等作品,发表过多篇(部)文学作品。现为乾坤(北京)文化传播有限公司总裁,丝绸之路文化教育专项基金会副主任。 徐海潮:我的根在“拂晓” “拂晓是我启蒙教育的地方,我从拂晓一直走到联合国的舞台上,但不管我走多远,我的根在‘拂晓’。”在拂晓小学揭牌仪式上,徐海潮的这段话赢得了经久的掌声,他道出了拂晓校友共同的心声。 徐海潮出身军人家庭,他从一名基层士兵,到机关总部的指导员,最后走向军事外交领域,成为中国驻联合国军事代表。他是此次拂晓小学恢复名称的组织策划者之一,“今年是纪念红军长征80周年,平凉是当年红军经过的地方,有许多红色记忆;今年也是丝绸之路战略构想提出三周年,平凉地处陕甘宁交汇处,是丝绸之路上的重要节点,不管从那个层面来讲,恢复拂晓校名都有深远的意义。” “拂晓在我的灵魂深处,在我的头脑深处,是无法抹去的。”徐海潮说,当初拂晓小学的创立很不容易,师部在飞机场,离市区较远,部队子弟的教育面临很多困难,师首长认为再难不能难教育,再苦不能苦孩子,决定用62师干部和家属的力量组建拂晓小学。“当时条件很艰苦,我们的教室设在现在宝塔公园的庙里,桌椅都是自己做的,全校不到100名学生,老师也就十几人。”徐海潮回忆,老师要求很严格,学校基本上是军事化管理,但正是这样的教育,这种经历,让同学们从小就有感恩心理,感念父辈在艰苦的条件下给自己创造的好的学习环境,一定要努力学习回报他们。也养成了同学们遵守纪律、做事严谨认真、坚持到底的良好品质。 当时的拂晓小学非常重视革命传统教育,经常请部队的师首长、战斗英雄做报告,也邀请当地的老工人、老农民忆苦思甜,六一儿童节会和解放军叔叔联欢,“当时我们上课敲的钟都是炸弹壳做的”。1963年,毛主席发出“向雷锋同志学习”的号召,同学们之间互相帮助团结友爱,助人为乐蔚然成风。徐海潮记得,有一年秋游,要去泾河对面,当时泾河上还没有桥,要趟水过去,有两个同学被水冲走了,老师和同学们奋力把他们抢救了回来,但他们的衣服却被水冲没了,同学们就你一件我一件脱给他们……“革命教育从那个时候起,就贯穿我们的一生,让我受益无穷”。 徐海潮说,那时候只有语文、算数、绘画、音乐、体育这几门课,虽然课程少,但都学得非常扎实,为以后的学习深造打下了坚实的基础。拂晓的首批毕业生中,有很多都成为了祖国的栋梁之才,在不同的岗位上发光发热。“现在的教学条件和我们那时候不可同日而语,但缺少了红色经典教育,不能不说是种遗憾。”徐海潮认为,应该把这种历史传承下去,让同学们了解伟大祖国的文化,增强他们的大国自豪感,民族自信心。 “埋头苦读书,睁眼看世界。”这是徐海潮给拂晓小学同学们的建议,更是他的心愿,“不要因为地域的局限而受限,只有眼界开阔,心胸开阔了,你所读的书,所学的知识,才有用武之地。” 杨永建人物档案 拂晓小学校友。兰州大学药学院教授,硕士生导师,生药研究所所长。从事药学专业教学科研工作42年,获得多项发明专利,多次获得甘肃省科技进步奖,《鲜卑花属植物的开发利用研究》项目荣获2012年中国侨界创新成果贡献奖,科研成果丰硕。 杨永建:我回家了! 美丽的校园。 “阔别学校55年,今天,我终于回家了!”64岁的杨永建说出这句话,心头既激动又紧张,作为拂晓小学的首批学生,他对于“拂晓”有很深的感情,“校名的恢复,让我们又有了根,有了家的归宿。” 拂晓小学建校时为全日制寄宿小学,同学们吃住都在学校,几乎每天在一起,就像一个大家庭。当时恰逢三年困难时期,所以拂晓小学的同学吃饭却不定量,“吃饭管饱,在当时可是件非常幸福的事”回忆起50多年的事情,杨永建仍觉历历在目,“我记得很清楚,开学第一天,有个同学一顿就吃了十几个馒头,吃饱了饭,可也撑坏了。” 除了教学老师,还有专门的生活老师,照顾同学的起居。每周学校统一洗衣服,当时没有洗衣机,都由生活老师一件件手洗出来,每个人的衣物上缝上自己的名字,杨永建至今还保留着一条当时用过的毛毯。星期天回不了家的同学,班主任蒋新老师就把他们全部接到自己家里照顾,杨永建就是其中之一。今年已经81岁高龄的蒋老师作为拂晓的首批教师代表,在家人的陪伴下也回到了学校,这让杨永建和同学们激动不已,也勾起了他们更多的回忆。 “我讲一件特别有趣的事情”,杨永建掩饰不住笑意,每天晚上就寝前,按照学校规定,是不允许讲话的,可小孩子住在一个大宿舍里,叽叽喳喳是常事。一天晚上,蒋新老师来查寝,喧闹的宿舍顿时鸦雀无声,蒋老师环顾一周说,“睡着的同学请举手”,哗——同学们全都举起了手……话匣子一打开,同学和老师的面貌,一些难忘的事情,全都扑面而来,杨永建几度眼角湿润。 1978年10月,7位拂晓同学在兰州相聚,杨永建特别写了一篇散文诗《拂晓的歌》,记录了同学们对拂晓的回忆和对老师的崇敬。他仍清楚的记得拂晓的首批老师的名字,在这次揭牌仪式上,杨永建把这份珍贵的名单,连同自己珍藏了几十年的奖状、照片、学校的物品捐赠给了母校。在这份名单中,有一位管允老师,是杨永建的母亲,这位杭州大学的高才生,放弃优越的条件,作为当时的随军家属来到平凉,成为了拂晓的首批教师。如今,管老师已经85岁了,但依旧耳聪目明思维敏捷,她还专门发来一封贺信,祝贺拂晓小学恢复校名。 “树高千尺不能忘了根,只有根深才能叶茂,才能结出丰硕的果实。”杨永建说,很多人成功了,会说是某某大学毕业的,师从某某教授,却很少提及自己的小学和老师,但小学教育才是基础中的基础,是不能忽略和忘怀的。“我们得到了拂晓小学良好的培养,革命传统教育,老师的精心施教和照顾,同学之间团结友爱,打下了坚实的基础,从小就树立了良好的人生观、价值观,这也是我们对拂晓情有独钟的原因。” |