同心共谱山海协奏曲——天津·平凉高质量推动东西部协作帮扶走深走实

志合者,不以山海为远。1300多公里的迢迢山水,阻挡不了津平两地的深情厚谊。

2017年,津甘两地认真贯彻落实习近平总书记关于打赢脱贫攻坚战和深化东西部协作的重要论述和重要指示批示精神,按照中央统一部署,先后确定天津市3个区结对帮扶平凉市5个县(区),自此,我市崆峒区、庄浪县与天津市河西区,泾川县、静宁县与武清区,灵台县与津南区心手相牵、命运相连,建立了跨越千里的“山海情缘”。

自结对帮扶工作开展以来,协作两地紧盯共同富裕这一目标,聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴,持续拓展协作渠道、深化协作内涵、创新协作模式、提升协作实效,扎实推动各项任务落实见效,奏响了一曲气势恢宏、荡气回肠的山海共富交响曲。

加强区域协作 推进乡村振兴

乡村振兴,关键是产业振兴。津平两地坚持把产业发展作为东西部协作的“重头戏”,尤其是有效衔接以来(2021年-2024年)持续加大产业发展帮扶资金投入力度,四年累计投入帮扶资金5.84亿元,占到资金总量的60%以上,有效助推我市牛、果、菜、中医中药等重点特色产业提质增效发展。

崆峒区大寨乡畜牧产业园。

8月1日下午,记者来到崆峒区大寨乡畜牧产业园,只见一排排圈舍宽敞明亮、干净整洁,一头头平凉红牛毛色光亮、体型健硕,正在阳光下悠闲地吃着饲料。

这是崆峒区为推动平凉红牛产业“强链升级、补链增效、延链增值”,按照规模化、科学化、智慧化、多元化要求,携手河西区共同打造的一处现代化肉牛养殖园区。

崆峒区大寨乡畜牧产业园。

产业园占地28亩,总投资740万元,其中列支东西部协作资金200万元,项目于今年4月开工建设,共建成红牛养殖棚5栋,配套建成红牛产房、饲草料加工配送及辅助设施,预计整个工程于8月上旬全部建成、交付使用。

大寨乡赵塬村村民金六三是养牛大户,他告诉记者,自己原来在家里养殖了50多头牛,搬到园区后养到了80多头,后面还要扩大养殖规模。他说:“这里散跑场大,牛活动量一增加,长得也就快了。配套设施也很到位,还安装了太阳能路灯,通了动力电,真是个养牛的好地方。”

近年来,产业园以市场需求为导向,充分发挥合作社经营主体带头致富作用,将养殖户紧紧吸附在产业链上,助力脱贫群众持续增收致富,为崆峒区乃至全市红牛产业链延链、补链、强链树立了新标杆。

平凉是甘味悠长的农业高地,也宜居宜游的康养福地。为做大产业规模量级,津平两地立足牛、果、菜、中医中药、文旅康养等资源优势,携手并肩兴产业,围绕携手共建产业园区,精心谋划“精准+规模”“片区+园区”的创新举措,共建8个产业园区,引导42家企业入驻其中,完成投资额4.36亿元,吸纳农村劳动力3687人。

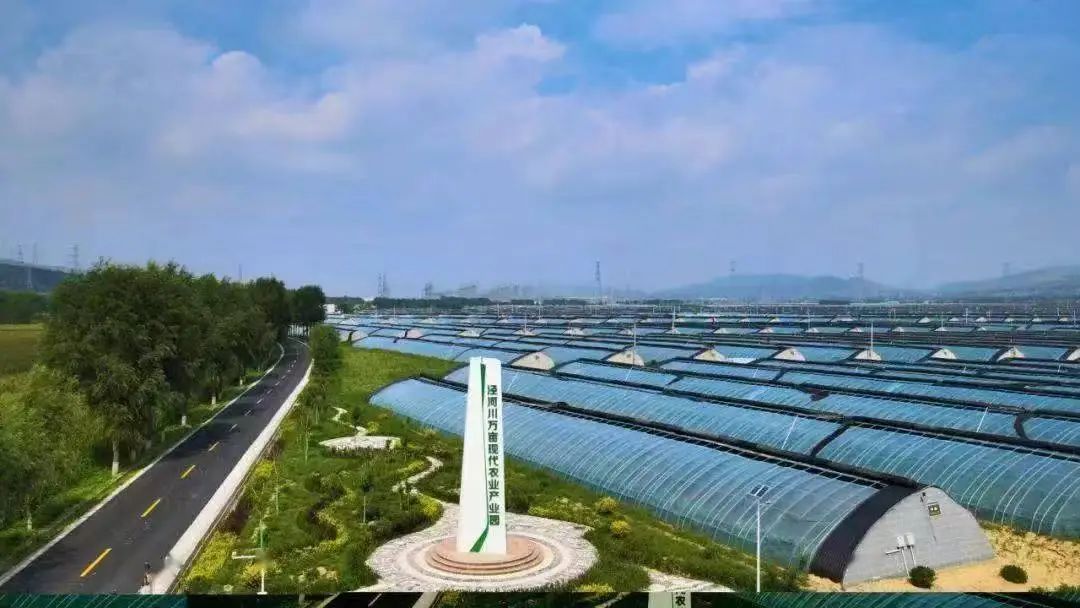

泾河川区万亩设施蔬菜产业园。

盛夏时节,走进泾汭河川区万亩设施蔬菜产业园汭丰核心区,一缕缕蔬菜的清香随风而至、令人着迷。大棚内西红柿、茄子长势喜人,绿油油的豆角和黄瓜挂满枝头,工人们正忙着采摘蔬菜,一派生机勃勃的丰收景象。

据了解,产业园汭丰核心区涉及龙王、东王两村,占地面积1200亩,总投资6467万元,其中使用东西部协作资金3161.7万元。园区充分发挥甘肃绿康、甘肃中穗2家龙头企业内联农户、外联市场作用,引进种植依琳番茄、紫红长茄等20个新特优品种,探索建立“技术托管、订单种植、线上销售”的产销机制,带动周边210户群众种植有机蔬菜,为实现“单品规模化、规模市场化、市场订单化”奠定了坚实基础。

泾河川区万亩设施蔬菜产业园。

不仅如此,园区建成后,温室资产归村集体所有,按照每平方米10元的价格进行租赁,每年可实现村集体经济收入11.6万元,园区长期务工群众每人每年可实现收入3万元。

多年来,协作两地通过举办“津企陇上行”“津陇共振兴”等商业洽谈活动,引进东部企业65家,投资金额7.17亿元,吸纳脱贫劳动力1853人。同时,实施东西部协作“百村振兴计划”,协力打造的23个东西部协作乡村振兴示范村,成为享誉周边的新晋“网红打卡地”,其中崆峒区贾洼村东西部协作乡村振兴示范村建设被中央电视台宣传报道,是津甘协作帮扶工作的一个生动典型。

加强引育互补 深化人才交流

东西部协作发展,人才支援是重头戏。

8月1日下午,崆峒区万安门社区卫生服务中心会议室内座无虚席,气氛热烈。来自全区8家医疗卫生机构的近30名医务人员汇聚一堂,就如何高质量发展妇产科学科建设、快速提升业务技能等开展座谈交流。

“东西部协作”对口帮扶专家、河西区妇幼保健计划生育服务中心副主任医师包红霞,有关加强健康科普和学术交流的建议受到了崆峒区同行的一致认可,大家认为这正是当前全区妇女健康工作转型、发展努力的方向和目标。

“东西部协作”对口帮扶专家、河西区妇幼保健计划生育服务中心副主任医师包红霞正在接诊病人。

包红霞已是第二次来崆峒区帮扶了。她说平凉人的朴实深深的打动了她,她喜欢这个四季分明、风景优美的地方。目前,她在万安门社区卫生服务中心开展帮扶。她希望在接下来的一年里,帮助万安门社区成立女性健康教育中心,面向全市青少年及育龄期、更年期女性开展健康知识宣教,同时帮助平凉市第二人民医院建立更年期门诊,为当地妇女健康事业贡献一份力量。

结对帮扶以来,津平两地坚持“走出去、请进来”,不断加大东西部协作人才交流力度,持续深化党政干部、专技人才双向挂职交流。我市累计选派181名党政干部、2844名专业技术人员到协作区挂职交流、学习培训。协作区先后选派42名党政领导干部、1190名专技人才到我市开展挂职帮扶、支医支教和“组织式帮扶”,全面促进了协作两地人员互动、技术互学、观念互通、作风互鉴。

塔吊林立、机器轰鸣。在位于庄浪县岳堡镇岔口村的丹参科技创新园内,记者看到工作人员正在开足马力赶工期,试验田内一垄垄丹参药苗叶片油亮、长势喜人,处处透着发展的希望。

庄浪县丹参科技创新园。

河西区挂职干部、庄浪县农业农村局副局长王焱隆告诉记者,该项目是充分发挥东西部协作和中央定点帮扶工作相结合的优势,凝聚政府、大学、企业三方力量,精心打造的目前全国唯一一个集成“种子、种苗、种植、精深加工”全链条发展的现代化高标准丹参产业园区。

园区从无到有、从有到强,王焱隆是见证者也是参与者。从2022年开始,无论是谋划产业发展、前期走访调研、对接大学企业,还是推动工程建设落地,都有他默默付出的身影。

目前园区已育苗500万株,成苗驯化300万株,正在进行第三批育苗。在该项目的带动引领下,今年,庄浪县整合6个乡镇17个合作社及大户散户种植丹参,种植面积8869亩,预计可产丹参2000万斤,年种植收入可达5000万元,年加工销售收入可达8000多万元,全县3600多人可实现近就地就业,可创年劳务收入300多万元。

“从到庄浪挂职的那一刻起,我就决定用己所长、尽己所能倾力帮扶,为乡村振兴贡献一份自己的力量。”王焱隆不无动情地说。

此心安处是吾乡。多年来,王炎隆、包红霞这样的党政干部、专技人才一棒接着一棒干,一批连着一批援,带来了先进理念,也带来了经验和技术。随着两地党政干部、专技人才的双向交流,为平凉打造了一支带不走的干部人才队伍,实现了鱼渔双授、智志双扶。

增加群众收入 提升协作实效

2月18日,正值农历新年正月初九,市、区人社局联合举办平凉市2024年“春风行动”暨东西部劳务协作组织化输转活动发车仪式。300余名务工群众坐上开往北京、天津、广州、上海、江苏等地的包车,踏上了返岗务工的旅程。

协作帮扶以来,每年的“春风行动”暨东西部劳务协作组织化输转活动,总能在乍暖还寒时,把第一份温暖送达到乡亲们的心中。

让老百姓有活干、有钱赚、有钱花,是帮扶的根本目的。

津平两地围绕农村劳动力到天津协作区就业、就近就地就业、到省外其他地区就业三项指标,不断健全完善劳务输出精准对接机制,挂牌成立劳务工作站和劳务合作基地,先后转移0.8万人到协作市区就业,帮助4.44万人到省外其他地区就业,2.65万人被牢牢吸附在产业链上,实现就近就地就业。

让群众持续增收,除了解决就业,还要畅通渠道、搭建平台,让群众的辛苦转化成实实在在的真金白银。

东西部协作乡村振兴示范村——静宁界石铺镇继红村。

3月28日,随着一声指令,载有41吨价值62.5万元帮扶产品的车队从崆峒区出发,运往天津市,拉开了2024年东西部协作消费帮扶的序幕。

这些年,趁着消费帮扶的东风,静宁苹果,庄浪马铃薯、粉条,平凉红牛,崆峒粮油等平凉特色农产品频频走进“津门”,进驻各大商超,进入天津老百姓的“菜篮子”和“果盘子”,转化为一张张红票子。

据了解,我市把消费帮扶作为协作帮扶的重中之重,研究制定《消费帮扶行动实施方案》,持续与协作区开展农特产品进机关、进企业、进高校、进医院、进社区活动,大力推广“龙头企业(合作社)+农户+消费者”直采直销模式,协调区域内机关、团体、军警部队、企事业单位等机构,定向签定采购合同,建立直销渠道,让曾经难卖的“土货”,成为百姓餐桌上的“香饽饽”。

山依着海,海润着山。多年来,随着深入交融互动,津平两地的“山海情”愈久弥坚,催开了一朵朵友谊之花,结出了一个个协作之果:与武清区共同推动创建“津甘东西部协作(武清·平凉)名优农副产品展销中心”,采取“政府搭台、企业运作、科技参与、农民受益”的运作模式,批发零售平凉农副产品、提供平凉特色小吃餐饮服务;与河西区创新推出“体育+消费帮扶+互联网”帮扶模式,连续举办四届“津诚所至 协作同甘”东西部协作产业节女排明星公益赛暨消费帮扶电商直播活动,累计吸引观众2339人次,实现消费帮扶金额2186万元;与津南区商务局、合作交流办衔接,签订《津南·灵台消费帮扶协议书》,加快灵台苹果、牛肉、食用油、纯粮醋等特色农产品开展订单式生产、品牌化营销。

数据显示,2017年以来,河西区帮助崆峒区、庄浪县销售农特产品10.47亿元,武清区帮助泾川县、静宁县销售农特产品9.28亿元,津南区帮助灵台县销售农特产品4.91亿元。

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。

以协作为媒,天津、平凉凝聚起跨越千里的亲情,奏响了协作发展的大合唱。踏上新征程,天津、平凉将继续落实津甘两地帮扶各项部署要求,围绕“特色产业提升、产业集群打造、消费帮扶助农增收、劳务品牌培育”等四大行动,持续推动东西部协作工作走深走实,倾情续写山海交融新故事,携手描绘共富壮美新画卷。(平凉市融媒体中心记者 李芳芳)、

(撰稿:李芳芳 编辑:姚志强 审核:刘英娜)