李振羽:为平凉地方文化建造“ 历代名人纪念馆 ” ——《往事留痕:历代名人在平凉》述评

为平凉地方文化建造“历代名人纪念馆”

——《往事留痕:历代名人在平凉》述评

李振羽

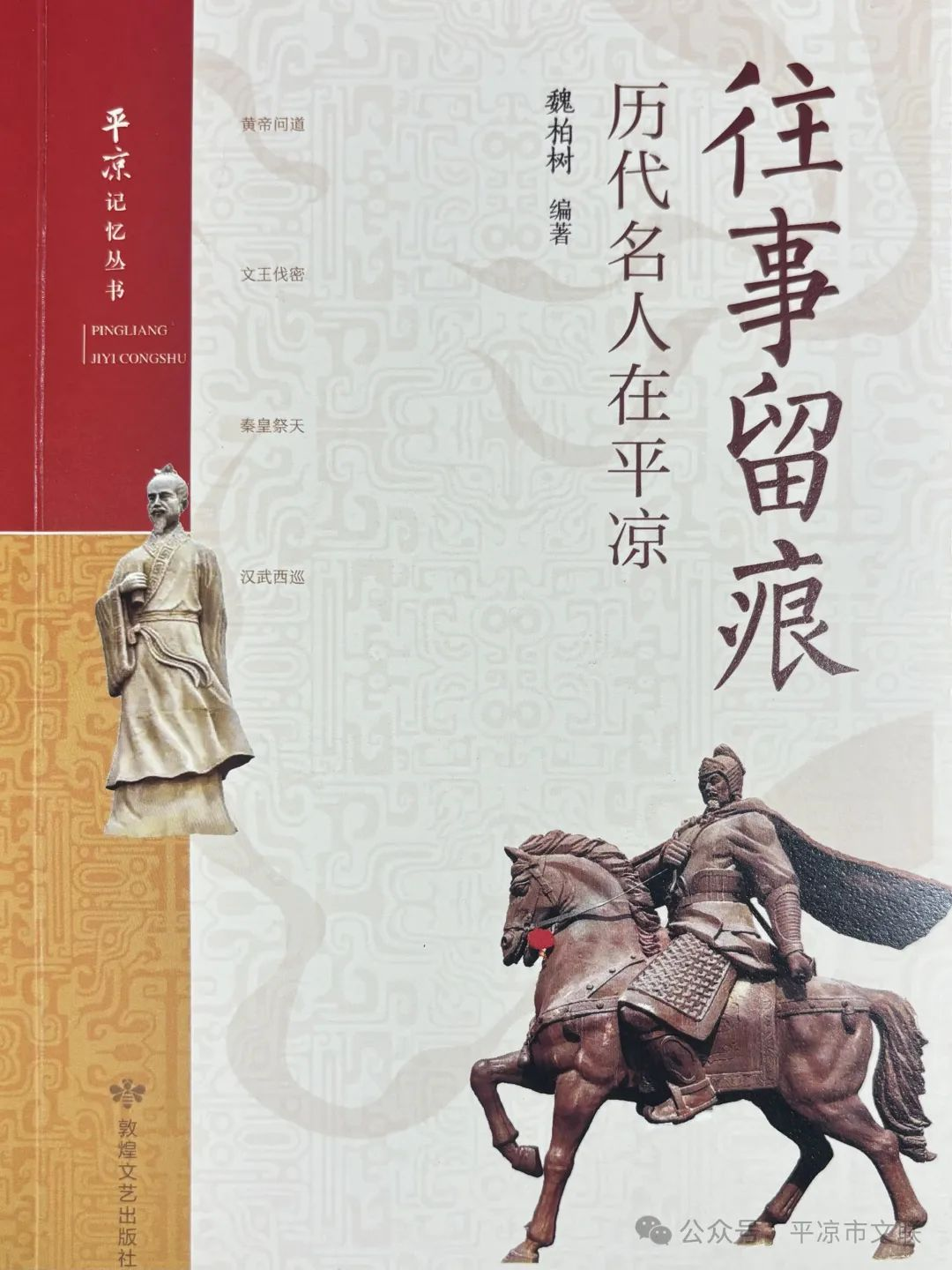

2024年5月,平凉市文化学者魏柏树先生编著的《往事留痕:历代名人在平凉》一书,由敦煌文艺出版社正式出版发行。这是“平凉记忆”丛书7卷本之一,也是继2018年3月由王蒙先生担任主编的“人文平凉”丛书5卷本在人民文学出版社出版后,由中共平凉市委宣传部、平凉市文学艺术界联合会再次策划和编纂的一套7卷本丛书。

《往事留痕:历代名人在平凉》一书,分客次平凉、鸿爪雪泥、岁月留痕、根在平凉四辑,全书为补史乘之阙如,从正史稗抄、名人传记和散简遗编中广为搜求,整理出与平凉有关的本、客籍名人400余人,分门别类,或详或略,洋洋大观,为平凉地方文化建造了一座“历代名人纪念馆”。衡量一个地方的历史文化资源是否丰厚,一个重要标志就是这个地方与历代名人的关系是否密切。无论是本籍乡贤的人数多少与事功大小,还是客籍名人的居留时间与密切程度,都直接关乎这个地方的历史影响和公众形象。平凉因特殊的地理位置和人文结构,自黄帝赴崆峒问道后,历代帝王将相、词客名流、僧道商贾等络绎不绝。但对众多读者而言,所知无非数十位而已。为弥补缺憾,作为平凉地方史志编纂的前辈领军人物和研究专家,魏柏树先生在拥有大量材料和线索的基础上,历时8年,编成此书。

1956年7月,魏柏树出生于静宁灵芝。他有堂兄弟十人,都被祖辈以当地稀缺树木的名字起名,用意颇深。1976年从平凉师范毕业后,他在静宁的中学任教,1981年,考入甘肃教育学院中文系,1985年被选调为县志主编(全国最年轻的县志主编),负责编辑《静宁县志》。

从1993年他主编的《静宁县志》获全国新编地方志优秀成果一等奖开始,他总纂的《崆峒山新志》2010年获甘肃省史志学会志书类一等奖,《平凉地区志》2013年获全省哲学社会科学三等奖。他编著的《静宁古今诗词选》《于右任静宁墨迹选》《根在成纪》《泾渭流韵——平凉历代诗词选》《仙山玉屑——崆峒历代诗词选》《岁月留痕——历代名人与平凉》《走进平凉》,点校整理的《静宁州志》《赵时春诗集》《赵时春文集》《平凉府志》,编审的《名人墨珍》《平凉文物》《平凉名胜》《平凉人物》《诗咏平凉》等先后由多家出版社出版发行。他还曾担任过大型电视连续剧《乱世玉缘》、大型励志电视连续剧《七妹》《三妹》等的总策划、监制、顾问。他总纂完成的360余万字的《平凉地区志》,前后耗时达十余年时间,这是继明代“嘉靖八才子”之一的赵时春修编《平凉府志》463年之后,面世的一部规模宏大、内容丰富、具有划时代意义的平凉地方志书。

鉴于他在地方文史研究著述方面的突出贡献,他先后被陇东学院历史文化学院聘为兼职教授,被甘肃广播电视大学聘为客座研究员,被平凉地区行政公署授予“先进工作者”称号,获全省修志先进个人、全省史志“先进工作者”称号,被平凉市委、市政府授予“优秀社会科学工作者”称号。2015年12月,参加在人民大会堂召开的“全国地方志系统先进模范座谈会”时,他受到时任国务院副总理刘延东接见。几十年来,获得大大小小多种荣誉,这些荣誉,是社会各界对他工作业绩的一种高度认同与肯定。

关于《往事留痕:历代名人在平凉》一书的归类,我以为,小而言之,正如书名所示,是以时间为经,空间为纬,以历代平凉籍的,或在平凉生活过的或到访过平凉的历史名人活动为主要内容,整理编纂的一部历代名人在平凉的资料汇编;大而言之,也可归为“人物志”的一类。

中国历史上最早的人物志,出自三国时期魏国学者刘劭所著的《人物志》。该书成书于1700多年前,共三卷十二篇,是世界上第一部人才理论专著。《人物志》不仅在三国时期广受推崇,还在后世产生了深远的影响。晚唐名相李德裕、北宋学者阮逸、晚清名臣曾国藩等都对其给予高度评价。20世纪30年代,美国心理学家施赖奥克还将此书翻译成英文,取名为《人类能力的研究》,产生了很大影响。

人物志是地方志书的重要组成部分。在方志界,历来有“地以人贵,人以地传”“人物为一郡之柱础,乡邦之光耀”之说。当代新方志,基本都设有人物志或人物篇或人物章,在如何写好人物志的理论研究上,也是议论得最多的热门话题。

地方志既然是一地自然和社会的古今总汇,就不能见事不见人,因为历史是人创造的,“人杰”方能“地灵”。一部地方志,设立人物志,辅之以事系人,人、事结合,给人以立体感。同时,人物是最活跃的因素,生动的人物资料也是最富有感染力量的教材。生动的人物资料,是我们进行爱国主义教育的好教材,其资治、存史价值也不可低估。

新志书人物志的体裁多采用传记、传略、简介、表和录等5种形式。传记,较为详细地记述人物的一生;传略,是比较简单的传记,一般只记人物的主要事迹,不详细记述人物的一生;人物简介,近似传略,文字又比传略还要简要;人物表,是用表格的形式收录入志人物;录,人物名录。人物志体裁虽然有5种形式,而具体在某部人物志中不必5种形式俱全,应视需要视实情灵活运用。按照地方志一贯要求,应该全面完整系统,人物志亦应收录各阶层各行各业的优秀人物,以反映一地古今人物之精英。据此,人物志应该尽量多收一些应该入志的地方人物。人物志体裁的多种形式,要形成一个整体,从各个角度、各个侧面、以各种文章样式,虽然繁简不同而又真正全面系统地记载一地的重要古今人物。

纵观全书,《往事留痕:历代名人在平凉》就是一部历代名人在平凉活动的人物简介。该书所收录的人物,体现了入编人物在平凉社会上的作用影响。

该书所收录的标准,具有以下几个方面:

1、注重人物的实绩。

该书入编的人物,均为那些对地方乃至全国有重大贡献产生过重大影响的人物。领导职务,在一定程度上当然也反映出人物的社会作用,但本书并没有一味地“唯上唯官”。对于那些担任过一定职务,而又对社会作出过重大贡献的领导人,本书没有回避,而对一些无所作为的庸碌之辈,职务再高也未载入书中。

2、注重人物的群众性。

历代旧志,由于历史的局限,对下层劳动人民记载较少。当代新方志要大力赞誉历史的真正创造者,对于那些在社会历史的进程中作出过显著成绩的人,不论是官是民,不分职位高低,都让其入志,甚至不惜篇幅。本书在重视记载那些知名度很高的大人物的同时,没有忽略那些奋斗在各行各业的小人物,尤其没有忽略那些卓有贡献的地方人物。

3、注重人物的典型性。

对地方作出贡献的人物是很多的。在选择入书时,本书充分考虑了其典型性。

4、坚持以正面人物为主。

坚持以正面人物为主。只有这样,才能真实地反映历史的主要面貌,突出历史的主流。同时,本书没有一概排斥反面人物,适当选择一些有影响的反面人物,予以记载,把他们钉在耻辱柱上。如书中第267页“狂澜难挽,终蹈不归”的任冠军,曾任国民党军统保密局兰州站站长,曾拟定封锁边区及破坏统一战线工作,使数千名青年遭受陷害,全国行将解放,他继续组织军统人员与共产党为敌,负隅顽抗,1951年被枪决。又如,书中第267页“留学德国,军统头目”的刘鸿烈,1934年留学回国后,充任兰州军统头目,杀害共产党人和爱国人士百余人,1951年被处决。

5、以本籍人物为主,又兼收了外籍人物。

《往事留痕:历代名人在平凉》全书共收集人物400余位,除第四辑“根在平凉”130人均为平凉籍外,其余大多为外籍人物,其中“客次平凉”一辑,专收130多位外籍人物,并置于卷首。由此可见,本书以本籍为主,兼顾在本地活动的客籍人物,即兼顾那些对本地区有重要影响力的、为人民深感不忘的客籍人物。

《往事留痕:历代名人在平凉》在所入编人物的内容上,精心搜集,量体裁衣,实事求是,不溢美不虚妄,客观辩证。这是保证全书质量的关键所在。

首先,应如何理解记载人物的“一生”,是撰写人物一生行状,还是截取人物一生中可以入志的片断?应该认识到,确定入选人物,并不意味着该人物一生的所有事迹、所有业绩都要入书,也并不能理解为该人物一生的所有主要事迹、主要业绩都可以入书。那是国史人物传的任务。本书入选人物的地方性,固然可以理解为要写地方性的人物,还应理解为要写人物的地方性内容,即该人物对本地方的贡献、业绩,推动或阻碍。该人物在地方对某专业的建树,是人物的地方性的片断,而不是全国性的抑或更大范围的“一生”。

其次,本书写正面人物以扬善为主;写反面人物叙述其反动的事实,其有正确和可取之处也如实记录。如上所述,入选人物并没有记载人物“一生”“全貌”,也并未将人人都机械地一分为二。

最后,本书既没有详今略古,也没有详古略今,而是体现了古今兼顾、量体裁衣的原则。在人物的取材问题上,既有数千年历史长河中的古代人物群星,又有一定数量的近现代人物,因此显示出平凉古今的人文荟萃。书中古代人物由于资料丰富,写得丰满生动,而近现代人物也下笔大胆,没有过多顾虑,较为准确地反映了人物面貌。

《往事留痕:历代名人在平凉》还体现出以下几个特点:一是对于每位入编人物,在其姓名后,萃取八字,以两个四言作为标题,提纲挈领,醒目易记,一目了然,铮铮作响。二是以时间为序,分为四辑,把繁若群星的平凉历代名人予以恰当梳理归类;三是编者为原籍静宁人,其中入编的历代静宁人占分量较重,这契合了静宁作为全市人口大县,且明代以来科举应试考中进士的静宁人在平凉市占近三分之一的历史事实。

需要特别指出的是,所入编的不少人物以诗文佐证,极大提升了该书的人文品味。

如书中42—43页入编的《韩藩王:朱门弟子,设立二府》写到:就藩平凉的王爷有两系,安王朱楹和韩王朱松,均为朱元璋的儿子,1408年,安王就藩平凉,1424年,朱松第六子改封平凉,从明初至明亡,安王、韩王在平凉235年。明代把王爷分封地选在平凉,足见当年平凉的地理位置之重要、经济之可观,风俗、人文更不需细说。

明代著名文学家李攀龙《平凉》一诗记:

春色萧条白日斜,平凉西北见天涯。

惟余青草王孙路,不入朱门帝子家。

宛马如云开汉苑,秦兵二月走胡沙。

欲投万里封侯笔,愧我谈经鬓有华。

再如书中74页入编的《林则徐:报国无门,倚剑崆峒》写到:林则徐活了五十八岁,任钦差大臣赴广东虎门销烟和遭构陷遗戍伊犁,构成他人生的两极。

清道光二十二年(公元1842年),遭流放的林则徐于农历七月十四日、十五日住在泾州,“忽起西北风,凉甚”。“泾水,既不能涉,又无渡船,只得作一日住”。十六日住白水,十七日、十八日宿平凉、安国。二十一日住静宁,“自泾州至隆德,日寒一日,非裘不可。抵静宁后则又变暖,早晨着棉,午后单衣,盖地气各不同也”(《荷戈纪程))。第二天起程西去。

被贬之人,加之秋雨纷纷,“西风忽来,山气侵人,寒如冬令”。一腔热血,报国无门,愁肠百结,林则徐用东坡所谓“知我人厄非天穷”自况,虽无寄情山水的豪情,但翻六盘山、过乌鞘岭、穿茫茫戈壁、出嘉峪雄关,又忽然想到仙境,激起了他的壮志。回望历史,注视脚下,感慨万千,遂成后来的《出嘉峪关感赋》,其四首之第二首气势磅礴,感情激荡起伏:

东西尉侯往来通,博望星槎笑凿空。

塞下传笳歌敕勒,楼头倚剑接崆峒。

长城饮马寒宵月,古戍盘雕大漠风。

除是卢龙山海险,东南谁比此关雄。

三年后奉诏回京,署理陕甘总督时,他当是仗剑东进。他不会想到,“楼头倚剑接崆峒”会成为不朽的名句。

又如书中81页入编的《谭嗣同:剑胆琴心,气壮崆峒》写到,光绪十五年(公元1889年),二十四岁的谭嗣同自浏阳赴兰州探望时任甘肃布政使的父亲(1884年至1889年在任),途经崆峒山,留下七律《崆峒》一诗:

斗星高被众峰吞,莽荡山河剑气昏。

隔断尘寰云似海,划开天路岭为门。

松拿霄汉来龙斗,石负苔衣抉兽奔。

四望桃花红满谷,不应仍问武陵源。

金无足赤,玉有瑕疵。关于《往事留痕:历代名人在平凉》的不足与缺憾,我以为,一是个别历史上名人大家的资料稍显单薄,如李白的资料介绍仅不足三百字,实在偏少点;二是作为民国时期及建国之初的陇右著名教育家王尔全,仅列在其祖上王瓆的资料后面,或为一缺憾;三是第三辑“岁月留痕”仅11人,不足2个页码,是否可汇入其他辑内更好?四是第二辑“鸿爪雪泥”,如陈忠实、雷达、邵振国等人,也可算一亮点,但也有些差强人意,似有尚可商榷之处;五是的确存在遗珠之憾,譬如既然生于1967年且仍健在的佛教住持妙林可以入册,那么作为全国知名经济学家的平凉籍人士马光远,为何在书中难觅踪影?又如静宁威戎镇乡贤李庆芬,被誉为“昆仑卫士,乡邦楷模”,也未入编。李庆芬(1912年7月7日—1996年8月22日),威戎镇李家河村人。自幼聪慧过人,乡人誉之为“将来有为之后生”。上世纪三十年代,考取青海公务员,严于律己,行实务本,1941年调青海马步青部队82军,驻青海玉树,期间藏独势力蠢蠢欲动,庆芬率部严阵以待,粉碎了中外反动势力分裂西藏的图谋。1949年率部起义,新时期被选为西宁市政协委员,撰写了大量珍贵的历史资料。

瑕不掩瑜。《往事留痕:历代名人在平凉》一书,作为一本普及类的人文读本,可以匡补目前中学历史教科书见事不见人的重大缺失。该书与其他6本编著一起,组成了“平凉记忆”丛书,是对平凉历史文化的又一次较为系统地梳理和总结,也是深度发掘文化资源,持续讲好平凉故事又一重要文化工程。让我们再次热切地为它的出版面世鼓与呼!

作 家 简 介

李振羽 原名李振宇,静宁县第一中学教师,平凉市高中历史骨干教师、学科带头人。先后多次被中共静宁县委、静宁县人民政府授予“优秀教师”等称号。现为甘肃省文艺评论家协会会员,平凉市文艺评论家协会理事。中国当代先锋诗人,中国百名口语诗人。2022年以10首代表作跻身《新世纪诗典》全球中文现代诗千人实力榜百名诗星,诗作被译为英语、德语、韩语等。已出版《第一场雪》《民间神马》《人文刀具》等多部诗文集,编评诗著《陇东先锋诗歌典藏》《甘肃先锋诗歌典藏》等。2019年、2021年两次获得静宁县委、县政府成纪文艺奖。

供稿:平凉市文艺评论家协会